2009年06月27日

手長エビの釣り方♪

私のブログで解説する記事ではないと思うんですが・・・(;^^A

前回の記事に、釣小説「釣馬鹿刑事Kenの事件簿」に出てくる人物と同名の方から

「手長エビの釣り方を教えてください」

なんて言われてしまったものですからね♪

僭越ながら、解説するとしましょうか(^^)b

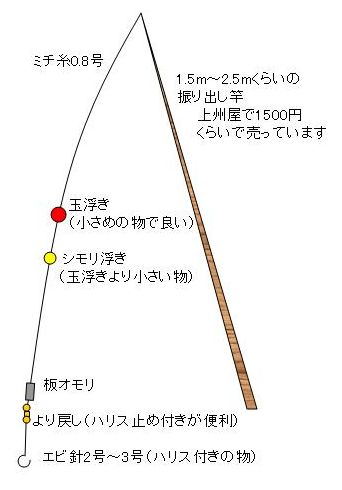

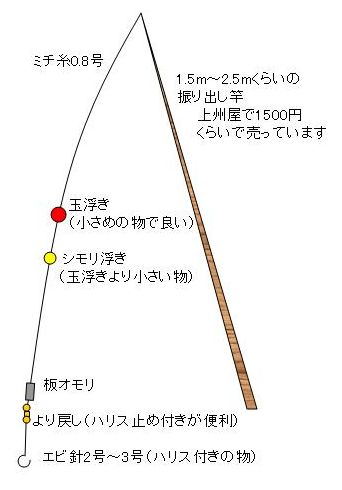

1.仕掛け

竿:場所によってはすぐ足元を釣る事もあるので、1.5m~2.5m程度の物で充分でしょうね、むしろあまり長いと邪魔です。スタイルに拘らなければ、木の棒でもOKですよ(笑)

前回の記事に、釣小説「釣馬鹿刑事Kenの事件簿」に出てくる人物と同名の方から

「手長エビの釣り方を教えてください」

なんて言われてしまったものですからね♪

僭越ながら、解説するとしましょうか(^^)b

1.仕掛け

竿:場所によってはすぐ足元を釣る事もあるので、1.5m~2.5m程度の物で充分でしょうね、むしろあまり長いと邪魔です。スタイルに拘らなければ、木の棒でもOKですよ(笑)

道糸:透明度が低く、障害物の隙間で釣りをするので、気を遣う必要は無いです。0.6号~1.5号まで、すでに持っている物の流用で充分だと思います

仕掛けの総延長を、竿の長さと同じ~20cmくらい短め、とするのが手長エビ釣では使いやすいです♪

浮き:玉浮きとシモリ浮きの二つを使うのは『闘猛オリジナル』

「シモリ浮きなど要らん!邪魔なだけだ!!」と私も最初は言っていたんですが、当りが取り易く、浮き下(水深)にも流動性のある非常に優れた仕掛けです♪

ハリ:エビ針を使用します。ハサミでエサを掴んで口に持っていくと言う、手長エビの捕食方法に適した形状になっています。

外道のダボハゼ(ヌマチチブ)に飲み込まれても外し易くするためには3号、釣果重視なら2号、中間を取って2.5号を使用するのが良いのでは?

根掛りも多く消耗が激しいので、多めに買って行くと良いでしょうね(状況によっては、1人2パック以上必要になる事も・・・)

エビ針が売っていない場合は「新半月」などのタナゴ針でも流用可能ですが、エビ針より小さいためダボハゼに飲み込まれ易く、ハリスは細く切れ易い、更に値段が1.5倍・・・メリットはあまり無いですね

エサ:キジ(ミミズ)、赤虫、サシ、ソーセージ、カマボコなどが使用できますが、ほとんどの方はキジか赤虫でしょう。私は「りんたろうミミズ」の細虫を使用することが一番多いです♪

実はエサの種類以上に針への付け方が重要でして、これは釣り方で解説しましょうか(^^)b

2.ポイント

マクロなポイント

東京近辺で有名な所では別所沼・水元公園・戸田公園などがありますが、どこも大勢の釣人が居る上サイズは小さく、数も期待できないでしょうね

今回の記事で行った所は私が見つけた場所ではなく、闘猛が調査して見つけた場所なので明かす事は出来ません。

ただ多摩川や荒川の中流~下流の河川敷で、テトラポットを見かけたら、「居る可能性は高い!」と思って良いでしょうね!

むしろ東京都内の場合、河川敷に車で入る場所を見つけるほうが大変かも・・・(;^^A

一応、数年前よく行っていたポイントを紹介しておきましょう。

今でも釣れるのか、車で河川敷で入れるのか、そもそも釣が可能なのか・・・不明ですが(笑)

多摩川の丸子橋周辺

駅から近いので、車より歩いていく事をオススメします

私がよく行っていた時は野球場がありまして、土日は二重駐車の嵐となり、車が出せなくなった事もあります

ミクロなポイント

テトラポット、杭、欄干、葦周辺・・・と障害物の周辺がポイントになりますが

本当に食いが立っている時ならともかく、通常ポイントから10cm離れると、釣果は極端に落ちます

10cmと言うのはテナガエビの手の長さでして、要は巣から手を伸ばして届く範囲に仕掛けを落とす・・・と言う事です(^^)b

前回の記事の写真ですが、私はこの時「黄丸」のポイントに打ち込んでいました!

障害物の下がえぐれていたり、周囲より深くなっていたり・・・凹部分を狙うのが基本です(^^)b

3.釣り方

エサの付け方

手長エビはエサ取りの名人(蝦?)です、なんせ魚と違って高性能のマニュピレーター(ハサミ)を2本も装備している訳ですから!(大笑)

本来の捕食方法は、そのハサミを器用に使ってエサを一口大の大きさに千切って口に運んでいます

なので、最初からエサを一口大の大きさに切って、針に付けるのが基本になります

結構多くの人が誤解しているんですが、手長エビが釣れた時、キチンと口に針掛りしています

ザリガニ釣りのように、ハザミで持っているときに持ち上げる・・・と言う釣り方では無いのです(たまにそうやって釣れることもありますがね♪)

なので、赤虫では「チョン掛け」が基本になるので、8割以上エサだけ取られてしまいますし

カマボコやソーセージでは、簡単に千切れて針から取れてしまうので、不向きです

サシだと、大きさの調整が出来ないので、やはり良くないです

トリのササミを細かく切れば・・・使った事は無いですが、上手くハリに刺せれば可能性ありですね♪

底を取れ!

手長エビは、モエビやヌマエビと違って泳ぐエビではありません

壁に垂直に張り付いているヤツを釣る時以外は、底にべったりエサを落とさないと、釣りになりません!

沼などのように、一定の水深であれば良いんですが、川の場合はテトラの隙間ごとに水深は違いますし、さらに潮の満ち干きの影響で、時間によって水深が変化するので尚更厄介です

本来であれば、その都度水深を調整するのがベストですが・・・面倒くさいです(;^^A

そこで!

板オモリ(ガンダマの個数調整でもOK)を、仕掛けの浮きが二つとも沈んでしまう重さに調整しまして、浮きが水面下に沈んでも「見えれば良し」として釣りをする方法が楽です♪

同様の発想で数珠シモリを使う手もありますが、根掛りを取る時に絡んでしまう事も多く実用的では無いです

アタリの取り方

魚と違って手長エビの浮きへのアタリの出方は、ピクピク動いたり、消し込んだりと言う事はあまり有りません

スーっと水平移動したり、ユックリ沈んで行ったりする事が多いです

アタリが出て、すぐに合わせを入れたり、竿を上げてしまってはダメです

一息ついてからユックリと竿を上げて糸を張ります・・・するとツンツンと言うエビが後ろへ泳ぐ時の手応えが伝わってきます

この手応えが何とも独特で、多くの釣人が愛して止まない「手長エビつりの魅力」の一つなんです(^^)b

で、この時に口に針掛りする訳です♪

上手く針掛りしたら、そのまま同じ速度で竿を上げて行き抜き上げます!

ちなみにテトラポットの隙間で釣りをする場合、最も多いのが「浮きへの反応なし」です(笑)

なので時折竿を上げて、エビの反応が無いかどうか確かめる必要があります

長時間放って置くと、綺麗に針からエサだけを取られてしまうか、巣の中に仕掛けを持って行かれて「根掛り」です(;^^A

並べ釣り

手長エビ釣り自体が「待ちの釣り」である上に、アタリを素早くあわせる必要が無いので

多くの方が2本以上の竿を同時に使用して釣果を上げる方法を取っています

沼や池の場合は6本くらい使う事もありますが(;^^A

テトラの隙間を狙う場合、せいぜい3本・・・通常は2本使うのが良い所です

意外とテトラポットの中って、竿を置いておく場所に困るんです

どこにでも置けそうですが、安定して放置して置ける場所が少ないと言う事なんですよね・・・

それに、あまりにも本数が増えると・・・

端から順番に、竿を上げてアタリを聞いて、エサをチェックして、釣れたらエサを付け替えて元の場所に・・・何だか「流れ作業」をやっているような雰囲気になり、釣りの楽しさが半減してしまいます!

商売じゃないんだから・・・(笑)

不思議な事に、2本使っていると

必ず釣果がどちらか一方に偏るんですよ、良いポイントに当たると同じポイントから10匹以上エビが出て来る事もあります

なので当たっている方の竿は、そのまま同じポイントを攻め続け

もう一方の竿で次のポイントを探る・・・と言うのが釣果を伸ばすコツだと思います

4.ダボハゼ(ヌマチチブ)対策

前回の記事へのコメントで、ダモハゼ=ヌマチチブと言う事を教えていただきました

release-windknotさん!ありがとうございますm(__)m

前回の記事にも書きましたが手長エビ釣りでの最大の敵が、このダボハゼです!

同じようなポイントに生息して、何でも食べる悪食の上、身体はヌルヌル、口が大きくて針を飲み込む・・・実に厄介なヤツです!

言ってしまえば対策の立てようが無いんですが、まぁ一応

より狭い隙間に

強さ的には、手長エビ>ダボハゼだと思います

手長エビの生息場所に、よりタイトに仕掛けを落としてやれば、ダボハゼの攻撃は減るように思います

まぁポイントで振り分けるのは非常に難しいでしょうが・・・

素早く上げる

ダボハゼのアタリは、所謂普通の魚のアタリでして、消し込むアタリが多いように思います

そんなアタリが出たら、竿を素早く上げてしまうと良いでしょう♪

くれぐれも合わせちゃダメですよ!(笑)

バレて欲しいですし、手長エビである可能性もある訳ですから(^^)b

遠くにリリース

ダボハゼは、私が知る限り『最もアホな魚』でして、釣って離して0.5秒でまた食ってきます・・・(;^^A

あまりにダボハゼが続くと腹が立って遠投することもありますが、自然を愛するフライマンとしては相応しくない行動です(大笑)

狙っている場所とは違う所に「優しく、呪いを込めて」リリースしましょう♪

飲まれたら・・・

針を飲まれてしまったら、無理に外そうとすると

内臓が出てきてしまったり、結局針が伸ばされてしまったり・・・良いこと無いです

やるだけやってみて無理だったら、糸を切ってしまうのも仕方が無いでしょうね

まぁこんな所ですね!

ちなみに荒川・多摩川で釣りをする場合ですが、「上げ潮(潮が満ちている最中)」が良く釣れます

土日休みですと調整も難しいでしょうが、出発時間を決める要素にしてみてください

佐々崎さん、参考にしてもらえれば幸いです(^^)b

Kawatombo Ken

にほんブログ村ゴールデンハムスター

にほんブログ村フライフィッシングのランキングに参加中です!

一日一回ワンクリックにご協力くださいね♪

仕掛けの総延長を、竿の長さと同じ~20cmくらい短め、とするのが手長エビ釣では使いやすいです♪

浮き:玉浮きとシモリ浮きの二つを使うのは『闘猛オリジナル』

「シモリ浮きなど要らん!邪魔なだけだ!!」と私も最初は言っていたんですが、当りが取り易く、浮き下(水深)にも流動性のある非常に優れた仕掛けです♪

ハリ:エビ針を使用します。ハサミでエサを掴んで口に持っていくと言う、手長エビの捕食方法に適した形状になっています。

外道のダボハゼ(ヌマチチブ)に飲み込まれても外し易くするためには3号、釣果重視なら2号、中間を取って2.5号を使用するのが良いのでは?

根掛りも多く消耗が激しいので、多めに買って行くと良いでしょうね(状況によっては、1人2パック以上必要になる事も・・・)

エビ針が売っていない場合は「新半月」などのタナゴ針でも流用可能ですが、エビ針より小さいためダボハゼに飲み込まれ易く、ハリスは細く切れ易い、更に値段が1.5倍・・・メリットはあまり無いですね

エサ:キジ(ミミズ)、赤虫、サシ、ソーセージ、カマボコなどが使用できますが、ほとんどの方はキジか赤虫でしょう。私は「りんたろうミミズ」の細虫を使用することが一番多いです♪

実はエサの種類以上に針への付け方が重要でして、これは釣り方で解説しましょうか(^^)b

2.ポイント

マクロなポイント

東京近辺で有名な所では別所沼・水元公園・戸田公園などがありますが、どこも大勢の釣人が居る上サイズは小さく、数も期待できないでしょうね

今回の記事で行った所は私が見つけた場所ではなく、闘猛が調査して見つけた場所なので明かす事は出来ません。

ただ多摩川や荒川の中流~下流の河川敷で、テトラポットを見かけたら、「居る可能性は高い!」と思って良いでしょうね!

むしろ東京都内の場合、河川敷に車で入る場所を見つけるほうが大変かも・・・(;^^A

一応、数年前よく行っていたポイントを紹介しておきましょう。

今でも釣れるのか、車で河川敷で入れるのか、そもそも釣が可能なのか・・・不明ですが(笑)

多摩川の丸子橋周辺

駅から近いので、車より歩いていく事をオススメします

私がよく行っていた時は野球場がありまして、土日は二重駐車の嵐となり、車が出せなくなった事もあります

ミクロなポイント

テトラポット、杭、欄干、葦周辺・・・と障害物の周辺がポイントになりますが

本当に食いが立っている時ならともかく、通常ポイントから10cm離れると、釣果は極端に落ちます

10cmと言うのはテナガエビの手の長さでして、要は巣から手を伸ばして届く範囲に仕掛けを落とす・・・と言う事です(^^)b

前回の記事の写真ですが、私はこの時「黄丸」のポイントに打ち込んでいました!

障害物の下がえぐれていたり、周囲より深くなっていたり・・・凹部分を狙うのが基本です(^^)b

3.釣り方

エサの付け方

手長エビはエサ取りの名人(蝦?)です、なんせ魚と違って高性能のマニュピレーター(ハサミ)を2本も装備している訳ですから!(大笑)

本来の捕食方法は、そのハサミを器用に使ってエサを一口大の大きさに千切って口に運んでいます

なので、最初からエサを一口大の大きさに切って、針に付けるのが基本になります

結構多くの人が誤解しているんですが、手長エビが釣れた時、キチンと口に針掛りしています

ザリガニ釣りのように、ハザミで持っているときに持ち上げる・・・と言う釣り方では無いのです(たまにそうやって釣れることもありますがね♪)

なので、赤虫では「チョン掛け」が基本になるので、8割以上エサだけ取られてしまいますし

カマボコやソーセージでは、簡単に千切れて針から取れてしまうので、不向きです

サシだと、大きさの調整が出来ないので、やはり良くないです

トリのササミを細かく切れば・・・使った事は無いですが、上手くハリに刺せれば可能性ありですね♪

底を取れ!

手長エビは、モエビやヌマエビと違って泳ぐエビではありません

壁に垂直に張り付いているヤツを釣る時以外は、底にべったりエサを落とさないと、釣りになりません!

沼などのように、一定の水深であれば良いんですが、川の場合はテトラの隙間ごとに水深は違いますし、さらに潮の満ち干きの影響で、時間によって水深が変化するので尚更厄介です

本来であれば、その都度水深を調整するのがベストですが・・・面倒くさいです(;^^A

そこで!

板オモリ(ガンダマの個数調整でもOK)を、仕掛けの浮きが二つとも沈んでしまう重さに調整しまして、浮きが水面下に沈んでも「見えれば良し」として釣りをする方法が楽です♪

同様の発想で数珠シモリを使う手もありますが、根掛りを取る時に絡んでしまう事も多く実用的では無いです

アタリの取り方

魚と違って手長エビの浮きへのアタリの出方は、ピクピク動いたり、消し込んだりと言う事はあまり有りません

スーっと水平移動したり、ユックリ沈んで行ったりする事が多いです

アタリが出て、すぐに合わせを入れたり、竿を上げてしまってはダメです

一息ついてからユックリと竿を上げて糸を張ります・・・するとツンツンと言うエビが後ろへ泳ぐ時の手応えが伝わってきます

この手応えが何とも独特で、多くの釣人が愛して止まない「手長エビつりの魅力」の一つなんです(^^)b

で、この時に口に針掛りする訳です♪

上手く針掛りしたら、そのまま同じ速度で竿を上げて行き抜き上げます!

ちなみにテトラポットの隙間で釣りをする場合、最も多いのが「浮きへの反応なし」です(笑)

なので時折竿を上げて、エビの反応が無いかどうか確かめる必要があります

長時間放って置くと、綺麗に針からエサだけを取られてしまうか、巣の中に仕掛けを持って行かれて「根掛り」です(;^^A

並べ釣り

手長エビ釣り自体が「待ちの釣り」である上に、アタリを素早くあわせる必要が無いので

多くの方が2本以上の竿を同時に使用して釣果を上げる方法を取っています

沼や池の場合は6本くらい使う事もありますが(;^^A

テトラの隙間を狙う場合、せいぜい3本・・・通常は2本使うのが良い所です

意外とテトラポットの中って、竿を置いておく場所に困るんです

どこにでも置けそうですが、安定して放置して置ける場所が少ないと言う事なんですよね・・・

それに、あまりにも本数が増えると・・・

端から順番に、竿を上げてアタリを聞いて、エサをチェックして、釣れたらエサを付け替えて元の場所に・・・何だか「流れ作業」をやっているような雰囲気になり、釣りの楽しさが半減してしまいます!

商売じゃないんだから・・・(笑)

不思議な事に、2本使っていると

必ず釣果がどちらか一方に偏るんですよ、良いポイントに当たると同じポイントから10匹以上エビが出て来る事もあります

なので当たっている方の竿は、そのまま同じポイントを攻め続け

もう一方の竿で次のポイントを探る・・・と言うのが釣果を伸ばすコツだと思います

4.ダボハゼ(ヌマチチブ)対策

前回の記事へのコメントで、ダモハゼ=ヌマチチブと言う事を教えていただきました

release-windknotさん!ありがとうございますm(__)m

前回の記事にも書きましたが手長エビ釣りでの最大の敵が、このダボハゼです!

同じようなポイントに生息して、何でも食べる悪食の上、身体はヌルヌル、口が大きくて針を飲み込む・・・実に厄介なヤツです!

言ってしまえば対策の立てようが無いんですが、まぁ一応

より狭い隙間に

強さ的には、手長エビ>ダボハゼだと思います

手長エビの生息場所に、よりタイトに仕掛けを落としてやれば、ダボハゼの攻撃は減るように思います

まぁポイントで振り分けるのは非常に難しいでしょうが・・・

素早く上げる

ダボハゼのアタリは、所謂普通の魚のアタリでして、消し込むアタリが多いように思います

そんなアタリが出たら、竿を素早く上げてしまうと良いでしょう♪

くれぐれも合わせちゃダメですよ!(笑)

バレて欲しいですし、手長エビである可能性もある訳ですから(^^)b

遠くにリリース

ダボハゼは、私が知る限り『最もアホな魚』でして、釣って離して0.5秒でまた食ってきます・・・(;^^A

あまりにダボハゼが続くと腹が立って遠投することもありますが、自然を愛するフライマンとしては相応しくない行動です(大笑)

狙っている場所とは違う所に「優しく、呪いを込めて」リリースしましょう♪

飲まれたら・・・

針を飲まれてしまったら、無理に外そうとすると

内臓が出てきてしまったり、結局針が伸ばされてしまったり・・・良いこと無いです

やるだけやってみて無理だったら、糸を切ってしまうのも仕方が無いでしょうね

まぁこんな所ですね!

ちなみに荒川・多摩川で釣りをする場合ですが、「上げ潮(潮が満ちている最中)」が良く釣れます

土日休みですと調整も難しいでしょうが、出発時間を決める要素にしてみてください

佐々崎さん、参考にしてもらえれば幸いです(^^)b

Kawatombo Ken

にほんブログ村ゴールデンハムスター

にほんブログ村フライフィッシングのランキングに参加中です!

一日一回ワンクリックにご協力くださいね♪

Posted by Kawatombo Ken at 14:17│Comments(10)

│コラム

この記事へのコメント

しかけの絵がきれいでわかりやすい、

どうやって書いているのですか?

沼エビは網で掬っていましたが、

手長エビは網はダメなのでしょうか?

我々釣り人としては当然釣りの方が面白いですが、

マーカー釣りに似てますね、

FAISから新発売のマーカー使ってみたらどおかな?手前ミソですが。(笑)

どうやって書いているのですか?

沼エビは網で掬っていましたが、

手長エビは網はダメなのでしょうか?

我々釣り人としては当然釣りの方が面白いですが、

マーカー釣りに似てますね、

FAISから新発売のマーカー使ってみたらどおかな?手前ミソですが。(笑)

Posted by CREEK WALKERS at 2009年06月28日 00:18

こんにちは~。

テナガエビ釣りも中々楽しそうですねっ!

うちも近所で盛んなので遠出できない時に一度やってみようと思っていたので参考になりました(^^)

ps.近所の釣りになると餌代もケチりたくなってしまい一戸建てに住んでる人にミミズ育ててよ~などとお願いしているところです(^^;)

テナガエビ釣りも中々楽しそうですねっ!

うちも近所で盛んなので遠出できない時に一度やってみようと思っていたので参考になりました(^^)

ps.近所の釣りになると餌代もケチりたくなってしまい一戸建てに住んでる人にミミズ育ててよ~などとお願いしているところです(^^;)

Posted by gohdon at 2009年06月28日 08:40

Kawatombo Kenさん、わざわざ詳しい解説をありがとうございます

火曜日に行くつもりでいましたので、大変参考になりました

昨日の仕事帰りに、携帯で記事を見ながら買物をしてきましたよ!

多摩川の流域は仕事でよく通っていまして、テトラのところで何を釣っているんだろうと思っていましたが、テナガエビだったんでしょうね

ずうずうしいですが、更にいくつか質問させてください

1.二子多摩川の辺りにも居ますかね?

2.多摩川や荒川の河川敷だと、足元は長靴とか必要でしょうか?

3.二人で行くのですが、エサのミミズは一箱で足りますか?(竿は4本)

4.食べる前に泥を吐かせたほうが良いんでしょうか?

火曜日に行くつもりでいましたので、大変参考になりました

昨日の仕事帰りに、携帯で記事を見ながら買物をしてきましたよ!

多摩川の流域は仕事でよく通っていまして、テトラのところで何を釣っているんだろうと思っていましたが、テナガエビだったんでしょうね

ずうずうしいですが、更にいくつか質問させてください

1.二子多摩川の辺りにも居ますかね?

2.多摩川や荒川の河川敷だと、足元は長靴とか必要でしょうか?

3.二人で行くのですが、エサのミミズは一箱で足りますか?(竿は4本)

4.食べる前に泥を吐かせたほうが良いんでしょうか?

Posted by 佐々崎 at 2009年06月28日 12:13

手長エビ2号ですw

仕掛けには拘りと、個人差がありますが、オイラ的には 普通のエビ針よりも記事にある「新半月のエビ針」を愛用してます。金色の色付がお好みです(^^

ここで一句

ダボハゼも、釣れれば楽しい、休暇の日

私の場合、子供達と行くのでダボハゼ君も一旦バケツに入れ、観察してから放流ですw

きゃ~又ダボハゼだぁ!

よ!ダボハゼ名人!

何てやり取りも楽しいかな。

兄貴から教授への回答があると思いますが・・ 泥吐かせは、ペットボトルに水道水を1日置いたものを持参し、ブクブクポンプで酸素を送ってやる。その中にエビを入れておけば、帰宅するまでに泥を吐きます。 自宅に帰り、日本酒5:水5 に暫く入れておくと、臭みも無くなり、美味しいですよ(^^)v

仕掛けには拘りと、個人差がありますが、オイラ的には 普通のエビ針よりも記事にある「新半月のエビ針」を愛用してます。金色の色付がお好みです(^^

ここで一句

ダボハゼも、釣れれば楽しい、休暇の日

私の場合、子供達と行くのでダボハゼ君も一旦バケツに入れ、観察してから放流ですw

きゃ~又ダボハゼだぁ!

よ!ダボハゼ名人!

何てやり取りも楽しいかな。

兄貴から教授への回答があると思いますが・・ 泥吐かせは、ペットボトルに水道水を1日置いたものを持参し、ブクブクポンプで酸素を送ってやる。その中にエビを入れておけば、帰宅するまでに泥を吐きます。 自宅に帰り、日本酒5:水5 に暫く入れておくと、臭みも無くなり、美味しいですよ(^^)v

Posted by TOMO at 2009年06月29日 09:17

CREEK WALKERSさん、こんばんは!

その絵はエクセルの図形描画モードで描いて、ペイントに貼り付けて、jpgで保存・・・

と言う工程で作ったんですよ(^^)b

手長エビの場合、石の隙間などに潜んでいる事が多いですし

そうでなくとも川底を這っているので、アミで掬うのは難しいのかもしてないですね!

四手網を使ったほうが、効率が良いんじゃないでしょうかね?

でも、この独特な手応えが魅力なので、こればかりは釣りでないと味わえないですよ(^^)b

その絵はエクセルの図形描画モードで描いて、ペイントに貼り付けて、jpgで保存・・・

と言う工程で作ったんですよ(^^)b

手長エビの場合、石の隙間などに潜んでいる事が多いですし

そうでなくとも川底を這っているので、アミで掬うのは難しいのかもしてないですね!

四手網を使ったほうが、効率が良いんじゃないでしょうかね?

でも、この独特な手応えが魅力なので、こればかりは釣りでないと味わえないですよ(^^)b

Posted by Kawatombo Ken at 2009年06月30日 23:55

at 2009年06月30日 23:55

at 2009年06月30日 23:55

at 2009年06月30日 23:55gohdonさん、こんばんは!

ミミズより手軽な餌では、かまぼこ、鳥のササミ、イカの切り身などがあります

米粒くらいの大きさに切れば十分餌として使えますよ(^^)b

ザリガニのように、スルメを細かく切って使っても良くつれると聞いた事があります!

ミミズより手軽な餌では、かまぼこ、鳥のササミ、イカの切り身などがあります

米粒くらいの大きさに切れば十分餌として使えますよ(^^)b

ザリガニのように、スルメを細かく切って使っても良くつれると聞いた事があります!

Posted by Kawatombo Ken at 2009年07月01日 00:09

at 2009年07月01日 00:09

at 2009年07月01日 00:09

at 2009年07月01日 00:09佐々崎さん、こんばんは!

今日(もう昨日ですが・・・)行ったんですか!?

返信が遅くなって申し訳ありませんm(__)m

でも一応お答えしておきますね♪

1.居ます、これは確実です。しかし沢山釣れるか、ポイントはどこかと言われても良く判らないですね(;^^A

江戸川も良くつれるみたいですよ

2.長靴は有った方が良いですね、川原には泥濘が多いですから

3.一箱でも多すぎるくらいです!私・闘猛・父の3人で使って、大大漁だったとしても、一日で半分も使いませんよ(;^^A

4.私はよく洗って、お酒に1時間くらい漬けて、良しとしますよ!

気になるんでしたら、TOMOのコメントを参考にしてくださいね♪

ただし、生かしておく事が前提ですよ

今日(もう昨日ですが・・・)行ったんですか!?

返信が遅くなって申し訳ありませんm(__)m

でも一応お答えしておきますね♪

1.居ます、これは確実です。しかし沢山釣れるか、ポイントはどこかと言われても良く判らないですね(;^^A

江戸川も良くつれるみたいですよ

2.長靴は有った方が良いですね、川原には泥濘が多いですから

3.一箱でも多すぎるくらいです!私・闘猛・父の3人で使って、大大漁だったとしても、一日で半分も使いませんよ(;^^A

4.私はよく洗って、お酒に1時間くらい漬けて、良しとしますよ!

気になるんでしたら、TOMOのコメントを参考にしてくださいね♪

ただし、生かしておく事が前提ですよ

Posted by Kawatombo Ken at 2009年07月01日 00:16

at 2009年07月01日 00:16

at 2009年07月01日 00:16

at 2009年07月01日 00:16TOMO、補足情報ありがとう!!

言われてみれば、新半月の方が針掛りは良いように思うね(;^^A

でもまぁ初心者へのアドバイスなので、「エビ針が一番!」とした、理解してちょーだい(笑)

>ダボハゼ

水槽で飼う分には、結構ユーモラスで可愛いんだよね!

他の魚を食おうさえしなければ、奴にはペットとしての道もあったのにねぇ・・・(笑)

言われてみれば、新半月の方が針掛りは良いように思うね(;^^A

でもまぁ初心者へのアドバイスなので、「エビ針が一番!」とした、理解してちょーだい(笑)

>ダボハゼ

水槽で飼う分には、結構ユーモラスで可愛いんだよね!

他の魚を食おうさえしなければ、奴にはペットとしての道もあったのにねぇ・・・(笑)

Posted by Kawatombo Ken at 2009年07月01日 00:21

at 2009年07月01日 00:21

at 2009年07月01日 00:21

at 2009年07月01日 00:21福岡に住んでいるんですけど

筑後川みたいなところでもつれますか?

水の少ない用水路などにもいますか?

筑後川みたいなところでもつれますか?

水の少ない用水路などにもいますか?

Posted by syun at 2012年07月30日 16:19

syunさん、こんばんは! テナガエビは、ほぼ日本全国に分布していますので、筑後川の水系にも棲息している事は間違いないと思います。 >水の少ない用水路などにもいますか? テナガエビの幼生は海水で無いと成長できないので、海か最低でも汽水域に繋がっている場所で無いと繁殖する事が出来ません。 その用水路が、海に繋がる河川から水を引き入れているのであれば、棲息している可能性は有ります。 しかし魚と違い移動力に難があるので(泳ぐエビでは無いんです)、水の流れが時期により不安定な用水路より、溜池を狙った方が良いように思います。 しかし、もしも私がポイントを探すのであれば、筑後川の下流部で干満の影響を受ける範囲で、テトラポットや捨石などの障害物の多い場所を狙うと思います。 テトラポットを見つけたら、隙間に仕掛けを落としてみてください。

Posted by Kawatombo Ken at 2012年08月03日 23:53

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。